Treinta y dos años de impunidad en el asesinato de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres

En abril de 1991, Julio Daniel y Jorge Enrique, quienes trabajaban para El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de cuarenta personas fueron asesinadas. Mientras se encontraban en Segovia, los periodistas fueron asesinados. Según la investigación que adelanta la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN).

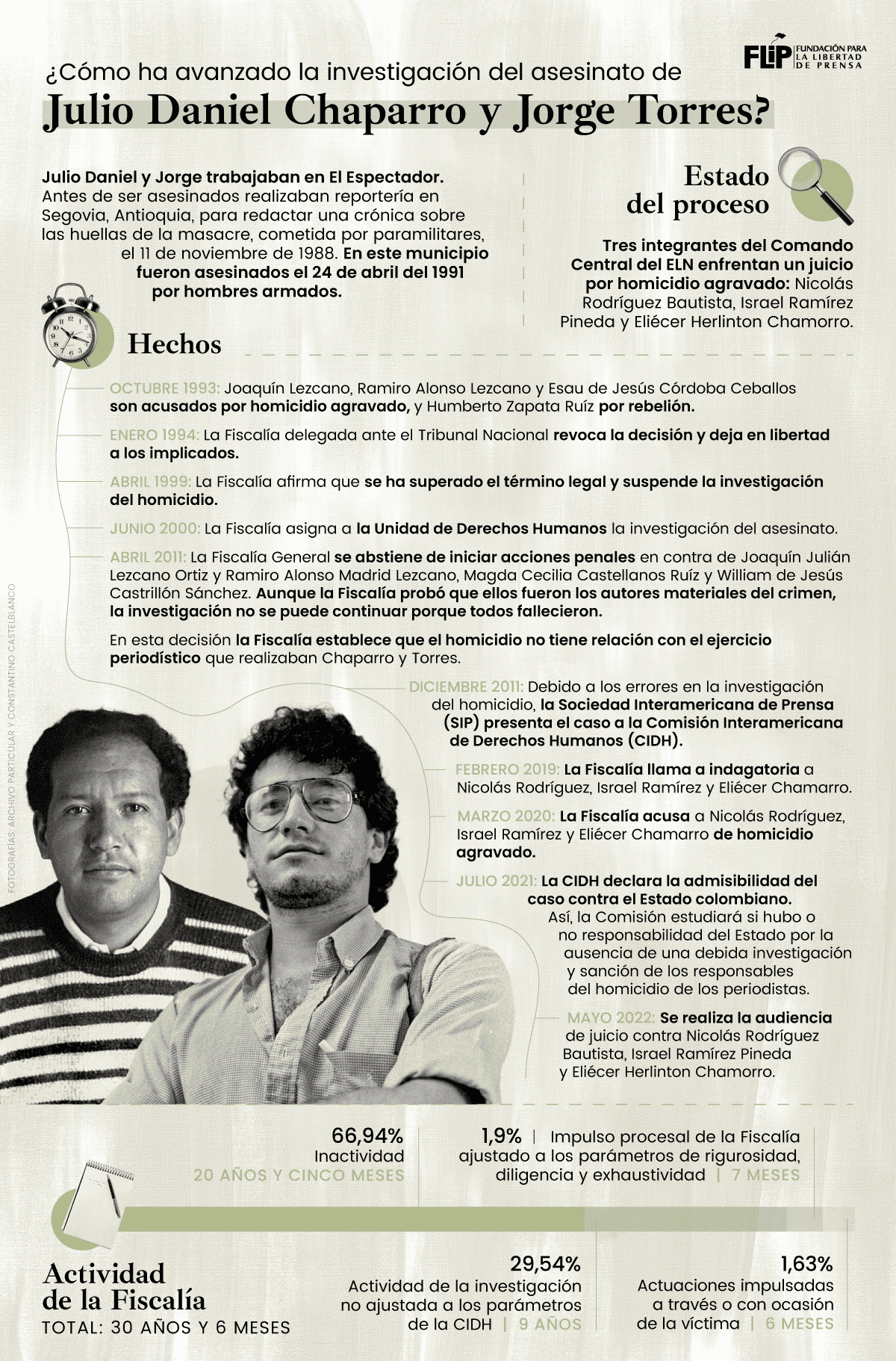

La investigación no ha avanzado y se ha caracterizado por largos periodos de inactividad, errores durante el trámite de indagación y la falta de aplicación de los estándares internacionales para la investigación de los crímenes contra la prensa. En total, la Fiscalía ha estado inactiva durante casi veinte años y medio, y solo durante siete meses esta entidad ha investigado el caso de acuerdo a los estándares de rigurosidad, diligencia y exhaustividad.

A la fecha, tres integrantes del Comando Central del ELN enfrentan un juicio por homicidio agravado: Nicolás Rodríguez Bautista, Israel Ramírez Pineda y Eliécer Herlinton Chamorro.

Consulte en esta infografía los principales hechos de este caso.

Publicado en Pronunciamientos

Seguimiento al caso

sábado, 07 agosto 2021

CIDH estudiará el caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres

Seguimiento al caso

domingo, 25 abril 2021

Treinta años de ausencia: la memoria de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres

Seguimiento al caso

jueves, 06 diciembre 2018

Homicidio de los periodistas Julio Chaparro Hurtado y Jorge Torres Navas es declarado crimen de guerra

Temas de interés

Otros pronunciamientos

viernes, 01 abril 2022

‘La verdad entre fuegos cruzados’, un pódcast sobre el periodismo en medio del conflicto

Presentamos la serie de pódcast La verdad entre fuegos cruzados. Aquí podrán escuchar los testimonios de periodistas colombianos sobre el rol de los medios para escribir el borrador de la historia, el riesgo, responsabilidad y la impunidad en los casos de violencia. Una serie de cinco episodios realizada por el Proyecto Antonio Nariño (FLIP, CdR, Fescol, Ami y Fundación Gabo) para la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad realizó un proceso de escucha a periodistas de distintas regiones de Colombia con el fin de contar con una reflexión individual y colectiva sobre su papel, los impactos y sus propuestas para que la historia no se repita. La producción sonora es una curaduría de estos aportes para difundir masivamente los testimonios de periodistas con trayectorias diversas.

“Yo creo que gran parte de la prensa se silenció. Nos callamos porque había miedo y no se podía entrar a las regiones a contar nada de esto”, afirma José Navia, uno de los periodistas que más crónicas y reportajes ha realizado en zonas de conflicto. Su testimonio aborda los contextos de riesgo donde se ejerció el periodismo y cómo se vio afectada la libertad de prensa en Colombia.

A través de cinco episodios, los y las periodistas relatan su experiencia en distintos aspectos como: la soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado, la estigmatización a periodistas, la censura, las formas de resistencia para seguir informando en medio del fuego cruzado y, finalmente, su rol en el proceso de paz y sus recomendaciones de no repetición.

“La prensa ha padecido el frío de la impunidad tanto como la mayoría de víctimas en Colombia”, se escucha en uno de los episodios donde se recopilan relatos sobre la persecución, vigilancia y estigmatización que sufrieron tanto profesionales como medios de comunicación. Teléfonos interceptados, amenazas y hostigamientos fueron parte de su diario vivir o aún persiste.

María Paula Martínez Concha, coordinadora de la alianza proyecto Antonio Nariño e integrante del equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), destaca el valor de incluir voces diversas y ponerlas en diálogo: “Periodistas de larga trayectoria con periodistas más jóvenes o de gran experiencia en el periodismo regional. También familiares como es el caso de Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, asesinado el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia; así como el punto de vista de corresponsales como Stephen Ferry”.

“El borrador de la historia lo escriben los medios de comunicación”, destacó en los espacios de escucha la comisionada Marta Ruiz, parafraseando a Oriana Fallaci, y en el marco del proceso de esclarecimiento de la verdad se resalta la importancia de que estas historias se cuenten desde las regiones y no solo desde el centro del país.

“La destrucción de sedes, como sucedió con la emisora Radio Caribabare de Saravena, Arauca; el asesinato de Guzmán Quintero, jefe del periódico El Pilón en Valledupar o la amenaza a todos los integrantes de una radio en la Amazonía son ejemplos de grandes relatos de censura que guardan las regiones de Colombia”, anota Martínez Concha. Por esta razón, después de los espacios de escucha, el pódcast quiso volver sobre la idea de la vulnerabilidad de la prensa regional en medio del conflicto y los esfuerzos que hizo para informar.

El auge del formato y la incipiente narrativa sonora sobre libertad de expresión y conflicto colombiano motivó la creación de este pódcast. Una memoria que también está hecha para jóvenes periodistas y estudiantes en proceso de formación.

Los espacios de escucha contaron con el apoyo del Proyecto Antonio Nariño, iniciativa que agrupa a las organizaciones civiles integradas por la Fundación Gabo, la FLIP, Consejo de Redacción, Fundación Fescol y Asociación Colombiana de Medios Informativos.

Episodio 1: La soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado

Periodistas rememoran el temor, los peligros, amenazas que tuvo que enfrentar el oficio en medio del principal escenario del conflicto armado en las regiones, lugares donde si no se lograba seducir a los y las periodistas, se les terminaba por estigmatizar, desprestigiar e incluso silenciar su vida.